Querflöten-Manierismus

Stil, Exzentrik oder musikalische Meisterschaft?

Der Begriff Manierismus stammt ursprünglich aus der Kunst- und Architekturgeschichte.

Manierismus wird geprägt von einer übertrieben stilisierten Form einer Darstellung. Dabei steht die persönliche Handschrift des Künsters, der Künstlerin im Vordergrund.

Diese Darstellungsform und Performance finden wir ganz stark auch in der Welt der Querflöte. Die Querflötenvirtuosen dieser Erde verkörpern eine Ära und eine Haltung, in der ihre Virtuosität, ihre individuelle Interpretation und oft exzentrische Darbietung, das Publikum in ihren Bann ziehen sollte und soll.

Technik als Theater?

Der Manierismus der Flötenvirtuosen erzeugt mit ihrer atemberaubenden und extremen Spieltechnik ein großes Theraterspiel und Egozentrik.

Ab dem 18. Jh. begann man, komplizierte Läufe, akrobatische Artikulationen und erste Kadenzen als Schauplatz der Selbstdarstellung zu nutzen und theatralisch zu inszenieren. Im 19. Jh. schrieb z.B. Saverio Mercadante Passagen, die für den Durchschnittsflötisten kaum noch spielbar waren. Diese extreme Tradition wurde dann im 20. Jh. wieder ein wenig geglättet und differenziert.

Formen des Manierismus heute

Während in den vergangenen Jahrhunderten der Manierismus quasi eine Stilepoche war, findet er sich heute in den eigenen, individuellen "Manieren" der FlötistInnen wieder. Dazu gehören spezielle Spieltechniken wie Beatboxen, extreme Tonbildungen, wie das gemeinsame Klingen von Flötenton und Stimme, Flageolettöne, Dirty Tones, Klappengeräusche, Flatterzunge, Jazz-Artikulationen und Anderes mehr.

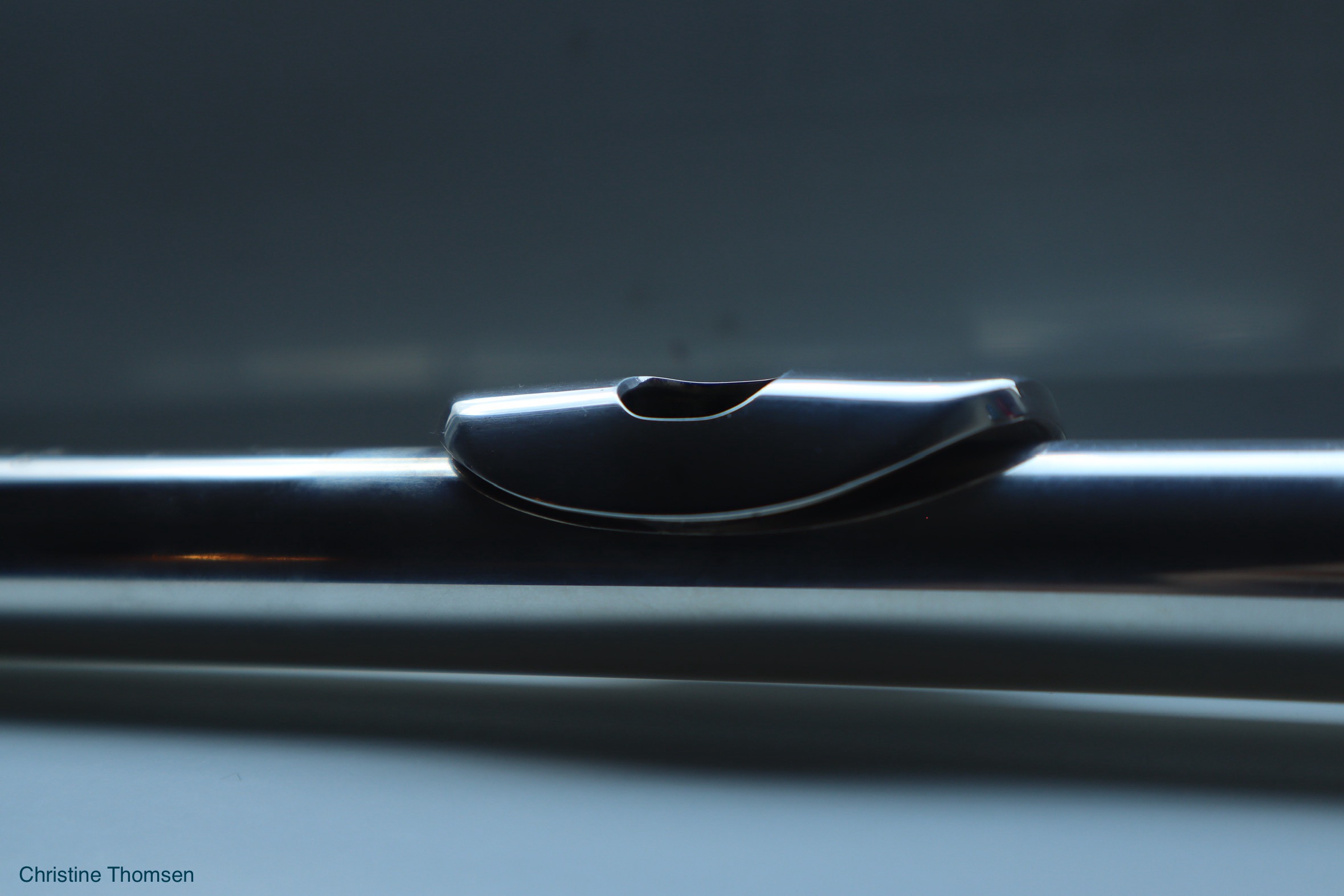

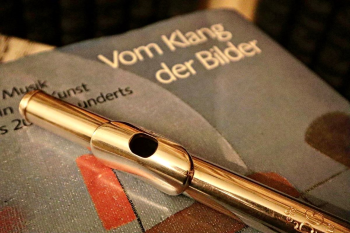

Ein wichtiges Momentum dürfen wir dabei nicht vergessen. Die gesamte Weiterentwicklung im Querflötenbau passierte im Hinblick auf das Spiel im großen Sinfonieorchester, für das die Flöte eine große Brillanz und Strahlkraft brauchte und braucht.

Aber jede Veränderung in diese Richtung führte auch zu einer immer größer werdenden Kälte und Sterilität des Flötentons. NIcht ohne Grund spielen viele FlötistInnen heute wieder Holz-Instrumente. Extrem helle Klangfarben stoßen nicht wenige Menschen ab, mit dem Argument, es klinge zu hoch, laut und zickig.

Kritik und Faszination

Der flötistische Manierismus hatte und hat eine lange Tradition und bestimmt noch immer die Perspektiven und Ziele der meisten SpielerInnen.

KritikerInnen bemängeln, dass die Effekthascherei so sehr im Vordergrund steht und wichtiger erscheint als der Ausdruck und die Substanz der Werke. Die Flötenmusik wurde und ist eine Kunst der Extreme. Dieses Streben nach Perfektion, Individualität und Drama erhält den Manierismus der Querflöte bis heute am Leben.

Mein persönliches Fazit:

Für mich liegt der Genuss, bei den meisten Dingen und Erlebnissen, irgendwo in der Mitte. So, wie zu viele Schnörkel den Blick für das Wesentliche verbergen können, ist es für mich auch mit der Flötenmusik. Den Extremismus der Virtuosen des 19. und 20. Jh. bevorzuge ich nicht, weil die Beweiserbringung der Spieltechniken, der aberwitzigen Tempi und Fingerakrobatik so sehr das Thema sind, dass ich ermüdet solche Konzerte verlasse, weil ich leider keine Musik, keine musikalische, emotionale Aussage hören konnte. Das Werk steht nicht im Vordergrund, sondern der Spieler, die Spielerin oder die Akrobatik eines Stückes. Im eigenen Spiel reizt es mich natürlich unter dem sportlichen Aspekt des Spieltrainings, und um den Flow im Musikmachen zu erleben und zu geniessen. Aber dann ist ganz klar worum es geht. Der Fokus liegt dann nicht automatisch auf dem musikalischen Ausdruck. Ein Highlight ist es, wenn beides zusammen kommt.

Wenn das als Absicht auch so kommuniziert wird, warum nicht. Ich kann ja frei wählen. Doch nicht selten passiert es, dass dieses auch Musikstücken widerfährt, die ihrem Wesen nach etwas Anderes verlangen.

Vielfalt

Nach vielen, vielen Berufsjahren kann ich als Querflötenlehrerin sagen, dass diese Auschließlichkeit des Anspruchs für viele LaienmusikerInnen ein nie zu erreichendes Ziel darstellt. Frustrationen sind an der Tagesordnung, und es stellt sich unweigerlich die Frage, was hat den Wunsch ausgelöst Querflöte zu spielen?Meistens ist es die Faszination des Tons.

Die Querflöte ist das älteste Instrument dieser Erde. Sie hat so viele Entwicklungen durchlaufen und iist trotzdem nach wie vor in ihrer Seele sehr archaisch. Ihre Musik hat viele Räume, und diese Vielfalt erleben die SchülerInnen in meinem Unterricht.

Dann, wenn musizierende Laien verstanden haben, dass nicht primär die Virtuosität und der Manierismus die tiefe Seele der Querflöte repräsentieren, sondern viel stärker ihren ganz persönlichen Selbstausdruck, dann finden sie Erfüllung in ihrem Spiel. Ganz egal, ob nach Noten oder im Freien Spiel. Ob in der Reproduktion oder der Improvisation. Sie sind geborgen im Klang ihres Atems.

CKT.